本报记者 唐 燕

赣州是全国著名的革命老区,为中国革命作出了重大贡献和巨大牺牲。踏上这片光荣的土地,每一个红色地标,都诉说着气壮山河的革命故事。

984万赣南儿女永远铭记:在习近平总书记亲自谋划和推动下,2012年以来,《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》《赣州革命老区高质量发展示范区建设方案》等重大政策文件先后出台,赣南等原中央苏区振兴发展上升为国家战略,赣南老区迎来了历史新机遇、翻开了发展新篇章。

984万赣南儿女不负众望,化深情大爱为鼓励鞭策,视殷殷嘱托为责任使命,撸起袖子加油干,以高度的政治自觉和使命担当,推进赣南苏区振兴发展。赣州走上振兴发展的康庄大道,赣南儿女奋力追求的振兴梦,已从“谋篇布局”变成“现实场景”。

奋进新时代,书写新荣光。在振兴发展的浪潮中,赣州正蓄积新一轮发展动能,开启新的万里长征……

全面小康 幸福加码

烈日炎炎,走进瑞金市叶坪镇黄沙村华屋小组,后山蛤蟆岭上的17棵烈士“信念树”苍翠挺拔、枝繁叶茂。山脚下,66套白墙黛瓦的新民房依次排列,几栋低矮破旧的土坯房被当作记忆保留了下来。新旧对比,见证了“红军村”华屋的精彩蝶变。

十年前,作为全国较大的集中连片特困地区之一,赣南贫困人口占了江西的三分之一。“十一五”末,全市人均GDP等主要经济指标只有全国平均水平的三至四成。《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》出台前夕,带着党中央、国务院的关心关怀,国家部委联合调查组奔赴赣南实地调研。面对千载难逢的历史机遇,赣州实事求是反映实情和诉求。

特殊的地位、特殊的贡献、特殊的困难,让赣南得到从中央到地方的特殊关怀。2012年6月28日,《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》出台实施,开启了赣南等原中央苏区振兴发展的新纪元。

十年来,赣州深入践行以人民为中心的发展思想,把国家扶持资源用在刀刃上,财政支出的近七成、新增财政的近八成用于改善民生,整合投入民生类财政资金5560.11亿元,年均增长16.85%。

坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,赣州扭住“两不愁三保障”目标,尽锐出战、精准施策,结合实际探索产业扶贫“五个一”机制、易地扶贫搬迁“交钥匙”工程等做法,全力攻克贫困堡垒,贫困县全部退出、贫困村全部出列。

近300万群众住上了安全舒适的新房,全面解决近300万农村人口饮水安全问题,25户以上人口村庄全部通水泥路……长期困扰老区人民的住房难、喝水难、用电难、行路难、上学难等问题得到有效解决,老区人民的获得感、幸福感、安全感显著提升。

时代是出卷人,我们是答卷人,人民是阅卷人。赣南老表将感激写进了山歌里:“哎呀嘞!砍柴全靠好镰刀,撑船全靠好竹篙。同志哥!党的恩情比山高,感恩奋进攀新高。”

夯基垒台 城乡嬗变

2012年以前,安远是江西唯一不通铁路、高速公路和国道的县,重重大山阻隔了安远人民的“诗和远方”。

在中央部委的对口支援下,安远交通发展驶入快车道,寻全、宁定高速相继建成,新改建农村公路1849公里,县域路网从2013年的1408公里增加至现在的2721公里,形成以高速公路为主骨架、国省干线为主通道、县乡村公路为脉络的现代化公路交通网之后,安远人民喊出了“安远不远,景在眼前”的豪迈口号。

沐浴着习习春风,赣州抓住国家在重大项目规划布局、资金安排上给予倾斜支持的机遇,坚持基础设施先行,按照合理布局、适度超前的原则,加快实施一批交通、能源、水利等重大项目,赣南城乡基础设施相对落后的状况得到根本扭转。

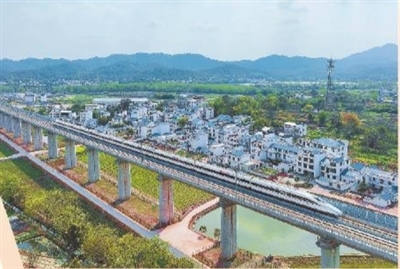

一张通联八方的立体交通网已然形成。十年来,全市铁路营运里程达923公里,高速公路通车里程达1559公里,国省道新(改、扩)建近1800公里,黄金机场旅客吞吐量突破208万人次,“四横六纵一环”城市快速路网总长120公里、已通车50.3公里。曾经的“交通末梢”,成为全国性综合交通枢纽。

一张安全可靠的能源保障网加速织密。华能瑞金电厂、信丰电厂建成投产,220千伏变电站县县全覆盖实现历史性突破,全市电力装机总容量达779万千瓦。

一张功能健全的水利设施网日渐完善。实施166个河流治理工程,完成806座病险水库除险加固,建成寻乌太湖中型水库和8座小型水库。梅江灌区等重大项目被列入国家“十四五”专项规划,打破了赣州近30年没有国家重大水利项目的局面。

十年筚路蓝缕,十年精彩蝶变。旧貌换新颜、城乡大变样是赣南人民的普遍感受。

扬优成势 产业崛起

振兴发展,既要“输血”,更要“造血”。近年来,赣州坚持把振兴发展的重心逐步转到增强发展内生动力上来,着力打造具有赣州特色的现代产业体系,全力提升“造血”功能。

稀土是重要的战略资源,也是不可再生资源。手握王牌,更要打出一手好牌。经过科学论证,赣州提出“打造千亿元级稀土永磁电机产业基地”战略,聚力建设具有全球影响力的高端产业基地。

如今,依托中国科学院赣江创新研究院、国家稀土功能材料创新中心、国家钨与稀土产品质量监督检验中心、国家钨与稀土产业计量测试中心、江西理工大学等平台,赣州已形成稀土产业创新体系,产业层次和竞争力迅速跃升。2021年,赣州有色金属产业规上企业营业收入达1377亿元。

前不久,格力电器(赣州)智能制造基地迎来首台空调下线,标志着赣州格力电器项目进入试产、投产、量产阶段。“作为全市引进的首个世界500强制造业项目,格力一经落地就释放引领效应,现有8家上下游配套企业签约落户,并示范引领美克美家、大自然等30多家家具企业进驻。”南康区委书记何善锦说。

“引进一个、带来一批、拉长链条”是赣州特色产业集群发展的真实写照。近年来,赣州实施三轮主攻工业倍增升级行动,培育形成现代家居、有色金属、电子信息、纺织服装、新能源及新能源汽车、医药食品等“1+5+N”特色产业集群,培育省级重点工业产业集群12个、战略性新兴产业集群3个,南康家具产业集群获评江西省五星级产业集群,南康家具产业基地、赣州高新区先后获批国家新型工业化产业示范基地。

主攻工业,强攻工业,赣州正挺起高质量跨越式发展的工业脊梁。

深化改革 活力迸发

日前,从位于章贡高新区的赣南创新与转化医学研究院传来喜讯:180名专家和新员工入驻,成为该研究院引进的首批高层次人才。他们将瞄准生物医药领域国际前沿,开展临床重大疾病的基础研究和应用研究,推动科研成果就地转化。

人才和项目的“团队式搬家”,是赣州深化改革、扩大开放的真实写照。

建设试点平台,突破重点改革。赣州充分发挥国家部委对口支援优势,累计获批国家级试点示范事项124个,成为国家部委改革创新的“试验田”和获批国家级试点平台最多的设区市之一。赣州还紧扣科技体制、农业农村、生态文明等重点领域改革,破除制约振兴发展的体制性障碍、机制性梗阻。大力实施营商环境“一号改革工程”,努力实现“大湾区能做的,赣州也要能做到”,打响“干就赣好”营商环境品牌,吸引了吉利科技、富士康、格力电器等一大批知名企业投资创业。

深化开放合作,激发发展活力。赣州主动融入粤港澳大湾区产业链、供应链、服务链,在基础设施、开放平台、产业合作、体制机制等方面实现全方位对接。近七成招商引资项目来自粤港澳大湾区;48个蔬菜生产基地入选粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地;赣州国际陆港获批全国内陆第八个永久对外开放口岸,中欧(亚)班列开行数进入全国内陆港第一方阵……

十年弹指一挥间,景象已今非昔比。如今,经济发展量质齐升、城乡面貌日新月异、人民生活芝麻开花节节高的新画卷已在赣南徐徐展开!

短 评

十年振兴、十年巨变,谱写着“老区不老、风华正茂”的精彩华章。

这十年,感恩是共同的情感。十年来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,在中央和国家机关以及有关对口城市的鼎力支持下,赣南苏区各领域全方位发生蝶变。这是中国共产党不忘初心、牢记使命的真实写照,也是社会主义制度优越性的充分彰显。

这十年,奋进是共同的姿态。十年来,赣州从红色基因中汲取强大的信仰力量,踔厉奋发、笃行不怠,从后发中赶超、于奋斗中前行,全力以赴脱贫攻坚、改善民生,坚定不移主攻工业、壮大产业,着力统筹城乡发展、补齐短板,稳步推进深化改革、扩大开放,凝聚了磅礴的奋进力量,积累了丰富的宝贵经验。

感恩奋进,续写荣光。赣州将努力走出一条新时代革命老区振兴发展新路,把党中央、国务院对老区人民的深情厚爱转化为振兴发展的澎湃动力,书写红土圣地新的时代荣光。