□ 刘飞云

春风浩荡,雩山苍莽;贡水西去,古城巍然。于都,这座被时光镌刻的“六县之母”,既是中央红军长征的集结地,亦是岳飞、文天祥的征战故土,更孕育了周敦颐的《爱莲说》与王阳明的哲学之光。让我们循着红色足迹、历史遗存与人文薪火,解码这座千年古城的五重精神基因。

长征起点:

血脉里的红色誓言

于都,是中国革命史上一座熠熠生辉的红色坐标。这里是中央红军长征史诗的序章之地,是长征精神的起点。1934年秋,于都河畔的8000余艘渔船载着8.6万红军集结启程。队伍中,1.7万名于都儿女含泪渡江告别父老,最终1.1万人埋骨他乡,16人成为共和国将军。滔滔于都河水,见证“父送子、妻送郎”的悲壮别离,更浸润着“革命理想高于天”的长征精神。

今日于都,这场“人类精神丰碑”的远征仍在回响。

以“红色博物馆”之姿赓续血脉,122处革命遗址遍布城乡,1079件革命文物铭刻为国为民的永恒誓言,静述人民至上的初心;葛坳乡澄江村的老屋墙上,红军标语墨迹如新;2023年3月首演的红色史诗剧《长征第一渡》,以科技融合话剧、诗歌、音乐,重现红军淬火成钢的征程,再现于都儿女“听党话,跟党走”的忠诚,那句“天下最难的事——离地离乡离亲人”的台词,让游子潸然泪下;2020年6月首演的《告别》情景剧,260名志愿者在于都河畔榕树下复演1934年秋的诀别时刻,农妇将最后一把米塞进战士行囊的细节,让观众泪湿衣襟……

英雄肝胆:

刻在基因里的家国魂

于都的爱国基因,深植于千年血脉。民族英雄岳飞和文天祥先后在此带领于都军民抗金抗元。1133年,岳飞率“岳家军”驻守赣南,建功于都,得“精忠岳飞”御旗,此后,“三十功名尘与土,八千里路云和月”成千古绝唱。“饥餐胡虏肉”的壮志响彻田螺岭(今贺兰山),“踏破贺兰山缺”的豪言犹在耳畔;“精忠报国”精神自此彪炳史册,引得无数赣籍子弟投奔“岳家军”。

文天祥少年耕读于澄江村,后率赣军抗元,兵败被俘后留下《正气歌》壮丽诗篇,以“人生自古谁无死”的豪迈气概,表达了自己对国家的忠诚和对民族气节的坚守,以“留取丹心照汗青”的气魄竖起了赣鄱正气丰碑,高扬了“正气在江西”的历史美誉。

以身许国,何事不可为?以身许国,何事不敢为?一代又一代的于都人,用自己的方式把爱国主义精神化作行动,在国家危难之际,英勇无畏挺身而出,为了国家和民族的尊严,不惜牺牲一切,续写着爱国的新篇章。

哲思浸润:

街巷中的修身之道

于都文化底蕴浓厚。这里滋养过中国哲学的两大脉络,程朱理学与阳明心学的智慧至今仍在滋润着红土儿女。理学鼻祖周敦颐在赣州为官多年,并在这里收二程兄弟为弟子授业,多次到于都巡视,“诚意正心”讲授以“诚”为本的伦理道德学说;理学集大成者朱熹在江西任职期间,到于都交游、讲学,“格物致知”思想在于都生根发芽,浸润乡野,影响深远;王阳明在于都设坛讲学,留下“观善岩”石刻千年传播心学思想,播撒“致良知”的火种,激发民众内省自觉,形成“知行合一”的实践哲学。

程朱理学崇德、阳明心学践行,两种古典哲学思想在于都相互交融,赋予于都人“修身齐家”的智慧与“经世致用”的担当,千年文脉化作市井巷陌的精神底色。

莲洁风行:

一朵花的千年承诺

于都还是中国廉洁文化的地标,这里是《爱莲说》的创作地和首发地。周敦颐以119字的《爱莲说》立廉洁标杆,“出淤泥而不染”成千年间士人的人生箴言。周敦颐的廉洁思想,也深深影响了于都的官场风气和民风。在于都县志中,记载着许多清官廉吏的故事,他们如同莲花,在浊世中保持高洁。从古代的清官廉吏到现代的党员干部,都以《爱莲说》为精神指引,坚守廉洁自律的原则。

今日于都,将廉洁文化注入时代肌理:党员干部以莲为师,以廉为荣;依托罗田岩《爱莲说》首发地,精心打造市级廉洁文化教育基地濂溪书院、清风正气堂和县级廉洁文化教育基地禾丰兰园廉政教育馆、乡镇廉洁文化教育基地。莲之精神,已从个人操守升华为城市品格。

《爱莲说》中的廉洁思想,成了于都人民的精神指引。它告诉人们,无论身处何种环境,都要坚守自己的道德底线,保持清正廉洁的品质。

这种廉洁文化,不仅在于都这片土地上生根发芽,还不断向外传播,为构建廉洁社会贡献着力量。

金石为证:

悬崖上的文明密码

于都历史悠久、文化灿烂,留存下来诸多书法遗迹,以罗田岩石刻、需岩石刻最为著名,周敦颐题刻《游罗田岩》,开创了罗田岩名人题刻的先河。

罗田岩的丹霞绝壁,镌刻着于都的书法史诗,也是一部露天的中华文明简史。68处留存珍品石刻中,周敦颐、岳飞、文天祥、王阳明、八大山人等名家的真迹跨越千年对话;1718个五体可辨文字,正楷如岳峙渊渟,草行似云卷云舒,篆隶藏金石气韵,构成书法艺术基因宝库;从唐《再建福田寺三门碑》到南宋濂溪阁记,1658通(方)国家名碑名录中独占10席,解码赣南文化流变。

2023年1月3日,国家文物局印发了《第一批古代名碑名刻文物名录》,包含古代碑刻、摩崖石刻等文物共计1658通(方),其中于都就有10通(方)在列。具体是收藏在于都中央红军长征集结出发历史博物馆的唐咸通三年《再建福田寺三门碑》石碑、泷冈阡表碑、明罗洪先书刻周敦颐《游罗田岩诗》、明刑部尚书张鏊题刻、明官员袁庆祥题刻、南宋岳飞“天子万年”题刻、南宋文天祥题刻、南宋朱熹“居然仙境”题刻、北宋皇祐壬辰周弁题名、南宋周颂重建濂溪阁记题刻。

“需岩”因是北宋于都处士王夫子——王鸿(王羲之第二十四代孙)的隐居之地而知名,保留了当年王鸿题刻的篆书“钓岩”“木樨岩”“峿山”以及新近发现的《县令王鬲题刻》,内容为“县令王鬲景和前×六月谒别翼道先生”,落款为“熙宁甲寅(即公元1074年)二月×日”。

每道刻痕都是历史的指纹。岳飞“天子万年”四字如刀劈斧凿,尽显武将气魄;王阳明“观善岩”行书飘逸,暗合心学境界;朱熹“居然仙境”楷书浑厚,道出对山水的敬畏。它们用自己的方式,诉说着中华民族的历史与文化,让我们得以在字里行间感受到那份跨越千年的情感与共鸣。于都的碑刻石刻书法艺术,以其唯一性、稀缺性和独特性,不仅成为研究中国书法石刻艺术的实物载体,还是研究赣南政治、经济、文化等的宝贵资料。

从长征渡口的滔滔江水,到罗田岩的巍巍石刻,于都将五重精神密码写入每寸土地:红色血性与家国忠魂共燃,哲思智慧与清廉风骨同辉,金石翰墨为岁月作注。这座古城无声地告诉着世人:真正的文明从不沉睡,它会以文化为舟,载精神之火,在新时代的长征路上,永远年轻,永远热血奔涌,续写不朽传奇。

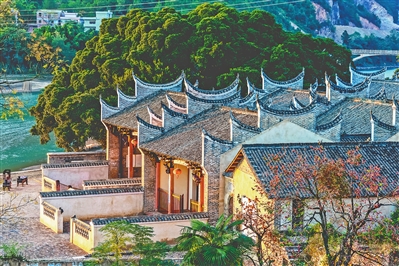

(本版压题图为于都寒信古村风貌。王 旭摄)