□ 钟秋兰

“你等过人吗?等了多久?你等的人,他回来了吗?”舞台大幕开启,一个提着马灯的老妇人佝偻着身子,面对时间的恒河发出灵魂之问。

于都河水滔滔向前,每一朵浪花,都不是当年的那朵。而当年的离人,也不是那归人。

这,就是大型红色文旅史诗舞台剧《长征第一渡》表达的普通红军战士与亲人的离别与羁绊,也是这个红色题材舞台剧打动人心的最柔软部分。

提着马灯呢喃的老妇人叫英姑,她的原型是于都县红军烈士王金长遗孀段桂秀。段奶奶今年105岁,4月4日,她来到《长征第一渡》“致敬革命先烈先辈”纪念专场,看到舞台上红军战士在于都河集结,过草地翻雪山,湘江苦战……舞台下,段奶奶泪眼婆娑。

段奶奶是时间的见证人。当《长征第一渡》的演员们站在现代声光电结合的舞台上,以歌舞让时光翻转呈现,段奶奶恍然回到了那炮火冲天的革命年代,那时她还年轻,与新婚丈夫在于都河畔的一别就是永别。

《长征第一渡》不仅唤醒了亲历者的时代记忆,也激发了观众的情感共鸣。这些情感共鸣的本源,来自《长征第一渡》创作团队的诚意,特别是总导演肖向荣对这台大型红色文旅史诗舞台剧的创作态度——“以文达心,以品入作”。

1934年10月,中央红军8.6万余名将士从于都集结出发,跋涉二万五千里,在中国革命史上写下了波澜壮阔的一笔。记住长征第一渡,就是记住出发的时刻,记住革命初心。怎么贴近人民的视角,用最新的艺术理念与科技手段,用最朴素的情感讲述那段艰苦卓绝的岁月?

鲁迅曾说:“文艺是国民精神所发的火光,同时也是引导国民精神前途的灯火。”“突出红色,坚守红色”,作为总导演,肖向荣提出了三个“拒绝”——拒绝光怪陆离的商业操作,拒绝以红色为噱头的历史虚无主义,拒绝把作品做成形式大于内容的一般性旅游演艺晚会。

主创团队把《长征第一渡》定位为“史诗剧”,融合话剧、舞蹈、音乐、诗歌等多种艺术形式,把该剧打造成一部红色文化旅游演艺精品。

为了创作该剧,主创团队用了近3年的时间多次在赣州、于都深度考察打磨剧本,一组数字从侧面反映了该剧的“精雕细琢”:召开导演创作会议100余次,剧本文稿前后调整72稿共计79万余字,完成舞美设计图11版共计262张,视觉设计图8版共计449张,音乐29次小样沟通共计435个片段。

正是这样满是诚意的创作,让《长征第一渡》的红色故事充满了诗意表达。

剧中的人是鲜活的。他们是新婚的夫妻,是奶着娃的母亲,是离家别母的兄弟,是舍得把寿材板献来渡河的普通老农。一别之后,各生牵挂——二万五千里茫茫征途,困顿于泥泞草地,红军战士也有着茫然的发问:“我们还要走多远,我们要去哪里?”带着他们出发的长哥回答:“不知道,跟着走。”正是这种坚持,呈现了长征的悲壮。

另一种悲壮则是于都河畔红军家属的守望。夜色中的于都河,孤单亮着的马灯,缠绕着红绳的草鞋,在长久的离别中期盼到两鬓斑白的老人,这些意象的深意最后借英姑之口表达出来:“你等过他们吗?穿什么鞋不重要,重要的是走什么路,跟谁走。他们的路还没有走完,还需要你们继续走下去,走在新长征的路上。”

“《长征第一渡》的主角都是普通人,但用他们的故事来表现长征精神并不违和,这得益于主创团队会讲故事,也得益于主创团队的奇思妙想,用舞台的大幅创新,表现艰难长征带给人的震撼。”看完表演,很多观众被舞台设计惊艳到,不少观众更是直呼“很大胆,很出乎意料”。

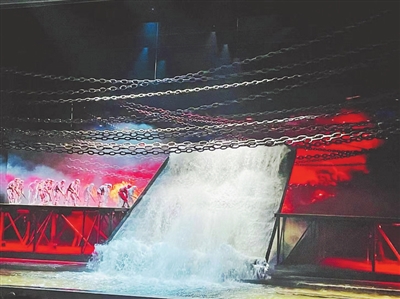

《长征第一渡》的舞台确实够大胆,因为这是个能“飞”起来的舞台。用专业术语具体描述,它是一个“多轴智能飞行舞台”,也就是说,这个120吨重的大平台舞台由巨型机械液压装置支撑,可实现升降、平移、360度旋转以及组合运动,像一个演艺机械巨无霸,配合着演员的歌舞跳唱等表演,传递出不同于一般舞台的奇幻效果。

在这样的舞台,演员们的演绎甚至不需要借助台词就能达到抓住人心的效果:湘江苦战,舞台是倾斜的,战士们前仆后继,摇摇晃晃保护着红旗不倒;翻越雪山,大片大片的雪片落下,舞台上,战士们在艰难地往上攀爬。尤其让人震撼的是飞夺泸定桥的场面:泸定桥边,战士们严阵以待。巨大的铁锁横穿整个舞台,随着远处炮火声的响起,舞台倾斜,巨大的洪水对着观众席奔涌而下,大渡河水激流翻滚,撞击出层层浪花……这样的舞台特效,也是来自舞台内部安装的真实洪水特效装置。开关启动,轰隆隆的洪水倾泻,坐在前几排的观众,只觉浪花飞溅扑面,看着眼前在铁索上飞渡的红军战士,震撼之余身心“炸裂”,宛如自己也参与到那令人热血沸腾的战场。

文艺舞台的聚光灯,一旦对准了人民,时代和历史的画卷就格外生动逼真。

无声胜有声,整部剧最打动人的,往往是这些没有唱词的桥段,朴素、震撼。《长征第一渡》就是用这样不寻常的光影、不寻常的场景,重现着长征之艰难之伟大。

恰似故人来。当我们在《长征第一渡》的精心刻画中,在视觉与身心的艺术震撼中触摸那段岁月,感知宏大历史叙事下的个体血肉,也就更能咀嚼出当下生活的回甘。