□ 本报全媒体记者 周 颖

职业经理人王亚君总在不同的城市奔波,女儿在数百公里外,总有亲子焦虑。他开始讲故事,从第1个到第500个,从信口瞎编到自成宇宙……他和女儿在电话的两端,造了一个只属于他们父女俩的梦境。这梦一造5年多,梦境里有一个“兔子星球”,里头有一套完整的星球运转体系;有一所叫“笑笑小学”的理想校园,里头住着一年级小孩江小鲸和他的世界……这些梦境后来印成了铅字,王亚君也成了一名儿童文学作家,而他更喜欢被称为“电话里讲故事的爸爸”。

一

王亚君最熟悉的风景是凌晨2点的上海,能在人群中很快辨认出那些和自己一样每周一凌晨出发、每周五晚上飞回的“打工人”。他们衣着得体,和他有着同款面孔:安静,眼神倦怠,缺乏分享欲,因睡眠不足而略显浮肿。在那些无趣的时刻,他反复读刘慈欣的《三体》,喜欢里面对宇宙空间的想象和可支撑的逻辑。

上海、北京、南通、徐州、盐城、泰州……在外奔波的日子,他错过了女儿曼曼不少的人生“第一次”。他总想分担妻子肩上的担子,想把爸爸的那份爱披覆在女儿身上。“要感谢那一次被灵感击中。”那是2018年12月,在上海到烟台的航班上,他胡诌了一个不存在的星球的故事,女儿瞬间被点燃了热情。飞行全程,王亚君抱着女儿低声讲故事,邻座的大哥耳朵也跟着竖了起来。

彼时才4岁的女儿太喜欢他的故事了,撒娇、卖萌,给故事画插画,各种花式催更。父女俩天各一方,他发现,讲故事能让远隔数百公里的孩子,如伴膝边。

2019年初,他调动到了连云港,因为女儿的激励与连云港的低温,王亚君开始写作。“连云港湿冷,冬天难熬。加班到很晚也不想回去,我干脆猫那儿给女儿写故事素材,常常写到凌晨一两点。写《西游记》的吴承恩是淮安涟水县人,距连云港不远,突然理解了他为什么能造一个世界。人在寒冷的冬天,无事可做,想象力爆棚,思维驰骋,我那时候就是属于这种状态吧。”

他成了电话里讲故事的爸爸。“珍惜和孩子在一起的时间,是要关注他成长的每一个阶段,而不是你想参与的时候参与,想忙的时候去忙了。那对不起,你没有机会参与了。”每天电话里一个故事,是他和女儿的约定,传递着他苦于距离而无法表达的指引、教育和爱。

王亚君每到一个城市,稳定下来会租一套房子,尽可能把家人接来住一段时间。在烟台,他租的房子离海滩很近,曼曼非常喜欢。他们见识了雪的各类生命形态:轻盈的、丰厚的、肃穆的、洁净的……面朝大海的美丽童年就像命运馈赠的礼物,留在了曼曼的心头。后来,大海被王亚君写进了《上学啦,江小鲸》系列书籍中的《沙滩冒险》等篇章:孩子们挖坑、用黄瓜片防晒,胡小豹堆沙子扮演胖猴被压在五行山下……每天江小鲸上学前,都会对着大海高喊一声:“你早,灯塔!”烟台的雪和烟台的海带来的自然教育,清新自由,王亚君把大海的感觉和自然的呼吸,融进了童书。

故事越讲越大,逐渐跳出了父女的小世界。为了让女儿笑着涨知识,他编了《新学童三字经》,孩子非常喜欢。书中笑笑小学的校训是“好好学习,天天笑笑”,也是王亚君倡导的教育观。爸爸写的书,曼曼是第一读者。她的阅读量大,对故事越来越痴迷,识字量较同龄孩子多些。校阅时,她发现有样书把“份”错写成“分”,发现胡小豹给敬老院的老爷爷洗脚的插画细节不合理,人物明明戴了口罩,鼻子却露在外面……“曼曼是我最大的灵感来源。在稿件结构的调整、笑点的设置、情节的安排上,我怎么确认自己对不对呢?她笑出声就是对的,她笑了六七遍,妥了,不改了。”

二

王亚君说,他从不羡慕作家的身份,但人有输出的欲望,表达一个东西、构建一个体系是件浪漫的事。

他1979年出生于江西安福,赣中的一座小县城。父亲是小学的民办老师兼校园守门人。每逢寒暑假,校园里只有风吹过植物叶子的声音和一间间空空荡荡的教室,他在其间漫无目的地跑。有时候父亲忙农活儿,他便独自面对一所只有虫鸣的学校。图书室的窗户上有个破洞,他把玻璃卸下来,钻进去,从此找到了打发时间最好的角落。乡村小学的图书室很小,但经典的书都有,“那个年代,有幸多读了几本书”。

有一次割稻子,回来的路上中暑晕倒了,半大的孩子躺在没有云朵的烈日下,许久缓不过来。高中到县城读,宿舍是一间旧教室隔出来的,大通铺睡十几二十个孩子,窗户没装玻璃,学生自己到工地捡来几张没用的塑料油纸布,糊上挡风;食堂的菜里没有肉,饭里有不少米虫,有时候不小心一吃只剩半只虫,大家笑嘻嘻说“补充蛋白质”。“曼曼这一代的孩子可能无法想象,但这是我们那代农村孩子很寻常的成长记忆。可在孩子眼里,苦不是苦,我们觉得高中是最快乐的。”

工作以后,王亚君像候鸟一样飞行于城市间,光搬家就搬过数十趟。他说:“从前是走一步算一步,有了孩子后,目标突然一下就转变了。原来是为了实现一些个人成长和经济上的目标,现在幸福的标准变了,开始更多地思考如何让家庭融洽温馨,孩子能在更好的环境里成长。”

转向的决定几乎是在一瞬间完成的。一次返沪途中,像以往那样行驶在风景总是一样的高速路上,他突然感到厌倦——这样的职场人生仿佛没有尽头。“职场耗费了太多精力,微信、钉钉等线上聊天工具普及,人一直没有下班,你时刻都是精神紧绷的。那一刻突然觉得,高薪的代价若是如此,我宁愿不要。”他没同任何人商量,甚至没有想好下一步,便辞了职。

“如果人生有最满意的阶段,对你来说是什么时候?”面对记者的提问,王亚君说:“最满意的是我辞职后的那年,儿子出生了,一家人在一起,特别圆满。那时候深刻地意识到:我也很重要,家也很重要。”

王亚君说,30岁以前,对知识的渴望里更多是入世的,喜欢经济学、金融学、城市规划与设计,自己甚至还去念了区域经济学在职研究生。30岁以后,突然对形而上的问题更关心了,想知道东西方历史和地理差异在哪儿,文明内涵有什么不同,会开始思考大多数的文明都是通过故事来表达的。经历、知识、感悟……塑造了他的价值观,王亚君的作品具有强烈的“爸爸”属性,他希望通过故事传播给孩子正确的价值观。

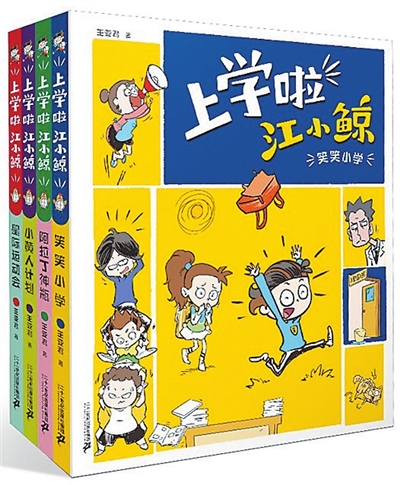

2023年5月,4卷本的《上学啦,江小鲸》出版。4卷书70多个故事,每个故事解决一个经实践检验有效的痛点。这些故事里,有激发孩子创造力和阅读热情的古怪发明,诸如克莱因瓶、一戴上就睡着的魔幻眼镜、阿拉丁神瓶等,不少是他和女儿在上海科技馆玩得来的灵感;有取材自曼曼和周围同学身上的真实案例,诸如拔牙的恐惧、吃裤子滑梯、白龙马等,孩童的窘迫、畏惧、欢喜和想象力得到了平等的注视和尊重;有对生命的呵护和对童心的温柔教养,一篇《妈妈也是宝宝》让许多妈妈唏嘘不已。“家庭教育需要爸爸的力量,但数以千万的爸爸有心无力。我很庆幸自己能找到讲故事的方法。”王亚君说。孩子们爱极了故事里那所笑笑小学:他们被有趣的课堂和校园生活深深吸引,有同学喜欢用弹钢琴方式教数学课的邓美美老师,有同学喜欢用奖励代替惩罚并主动为孩子们开设“自自然然课”的校长,还有同学爱极了有爱心又自带搞笑BGM(背景音乐)的胡小豹同学……

三

故事的琴弦微妙地拨动了。

曼曼悄悄告诉记者,她有一个漫画小本子,专门把班里“死对头”的故事用搞笑幽默的方式画下来,配上文字和关键词,竟然在班级里广为流传,同学们催着她画续集。在语文课的限时写作环节,她写了篇“有错别字还得了满分的作文”,叫《透明的胡萝卜》,说的是爱撒谎的狐狸拎着45块钱一斤的空菜篮去卖菜,告诉爱种菜的小兔子,只有种菜最厉害的人才能看见自己菜篮里的菜,小兔子没钱,便用自己辛苦种的满满一篮子菜,换了狐狸的空菜篮,直到仗义又天真的小熊说出真相……

这是一个被故事重塑了心灵的家庭。父亲走向了更自足自洽的人生道路;被故事喂养心灵的女儿,也被引领着走进了更丰沛的精神世界,开启了她对周遭稚嫩而独特的观察与记录。

贾尼·罗大里是20世纪最重要的儿童文学作家之一,《电话里的童话》是他的代表作。书中的白先生,常年出差在外,无论在哪儿,他每晚都给女儿打电话,讲个童话故事。白先生是虚构的,但“电话里讲故事的爸爸”王亚君真实存在着。周围那些被父女俩磁场影响的人,也各自开始了一些小尝试。有的小朋友太喜欢《上学啦,江小鲸》系列,攒了许久零花钱,给自己买了全套图书。在王亚君的影响下,身边的好些爸爸开始尝试亲子共读,重回“育儿战场”一展拳脚。在见识过亚君父女俩因故事而拥有了更深层次的亲子关系后,人们似乎共享了一些心照不宣的、拥抱更美好生活的秘密。

这是故事的魔力。

而好故事从来是不期而至的。