□ 本报全媒体记者 钟兴旺 文/图

前不久,在省美术馆举办的“屏面烟云——江南名家扇面册页书画特展”,展出了一批清代至近现代江南名家创作的扇面、册页等书画小品。这批作品展现了古人书画创作的独特魅力以及文人雅士在江南文化滋养下所表现出来的性灵与才情。

江南自古多名士。他们以书会友、以画交心,生活过得雅致。为体现其雅,他们之间互赠的书画作品尺幅一般都不大,以手中把玩的扇子为主。男士一般用折扇,女士多用团扇(又称宫扇、纨扇)。扇子上名家墨迹的名头大小,往往体现主人的品位和身份。因此,以扇子求书画名家题诗作画,自明清至民国,皆成为江南地区文人士大夫之间交往的一种时尚。通过这个书画特展展出的作品,我们或可领略其风雅和情趣。

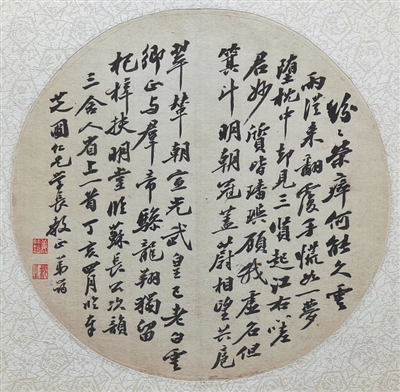

扇子的材质,最初多为丝、绢、绫罗之类织品,后来,大概是为了在其上写字作画方便而多用高档宣纸。这件晚清安徽籍书画名家姜筠的书法团扇(上图),就是常见的纸本,内容为临写苏轼行书。中间一行空格,是因为被团扇成扇的扇骨遮挡所致。

新的扇子(折扇和团扇)都有扇骨,正反两面,一般是一面书法、一面绘画。为什么现在只看到一面?是因为后来收藏者将其一拆为三,一个扇骨、两个扇面。各自收藏其中自己喜欢的书法、绘画或扇骨,也减少了购买成本。当然,也有成扇收藏,保持扇子的原貌,价格一般不菲。扇子两面字画,有的为一人创作,但多数是不同的人创作,统一上款人即为扇子的主人。姜筠这个书法团扇的上款人为“芝圃”。如果上款人是名家,则此扇价格会更高。

浦文球的书法扇面(下图左),有隶书和草书两种字体,这比较罕见,因为一般是一种字体。浦文球为清末民初沪上书法名家,篆、隶、真、行各书体皆擅长。在一个扇面上书两种书体,或许是应索者即上款人提出的要求,也可能是作者为表现自己擅长多体而为。小幅之中布局两种书体,且字数多,所谓“螺蛳壳里做道场”,难度不小,也可见古人以书怡情玩法之讲究。

古代文人雅士除了玩扇面,还喜欢玩册页。石濑的这幅《金鱼图》(下图右),落款为“善彰先生花甲双庆。石濑写祝”,为作者赠送给上款人的生日礼物。图中所绘一上一下两条金鱼,活灵活现,惹人喜爱。古人画鱼,多不画水,笔墨简练,讲究意境,给人广阔的想象空间,这也是古人的绘画之趣。从此画中间的小折痕可看出,此画为册页的两个页面。因为一本册页中,主人会请多人创作书画。后来的藏家在转让时,为了满足不同的买家需求而将册页拆开。

当然,现在也多见藏家将买来的小尺幅书画作品装裱成一本册页的。将散落的小幅作品集中裱在一起,一是为了方便欣赏,二是为了方便保管。册页有人拆散、有人重装,这一拆一装中,也可见藏家的无奈和情趣。

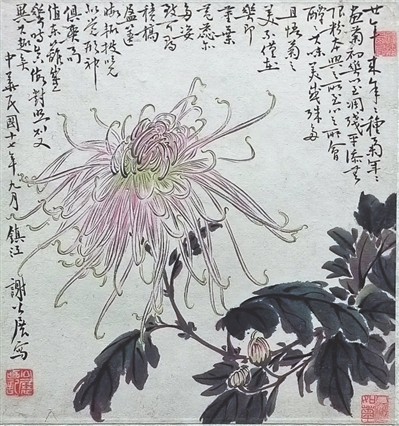

接下来说说谢公展的这件《菊花图》(中图)。此作为斗方,约一平尺,绘一大菊,题有长款,内容为阐述种菊、画菊之趣。因不见上款人,所以可能不是应索之作,或为自己以遣雅兴所作。

谢公展为晚清民国画家,江苏丹徒(今镇江)人,擅画菊花,勾花点叶,笔墨挺拔雄劲,墨彩缤纷绚丽,与当时画家缪谷瑛、吴树本并称为“海上三菊”。此件作品虽小,但小中见大,其绘画风格尽展其中,令人玩味无穷。

如今,古字画收藏队伍不断壮大。初入此行者,许多人以为尺幅越大越值钱。其实这是个误区,不能绝对化。古字画收藏讲究“真”“精”“新”,即首先要确保其为真迹;其次,要看作品的创作水平高低,看是作者的应酬之作还是精品力作;三是看作品的品相,也就是看其是否有污损残破等。

当然,决定古字画价格的因素最重要的是作者名头大小。大名家的作品肯定比小名头的作品值钱。收藏圈所谓“没有名,等于零”,说的是一件作品的作者如果名头很小,甚至在网上、在各种词典上都查不到,那这件作品即使水平很高,价格也要大打折扣。当然,如果说自己收藏的目的只是为了赏玩古人雅趣,作为一种文化消费,以后也不打算转手,那就另当别论了。