□ 秦延安

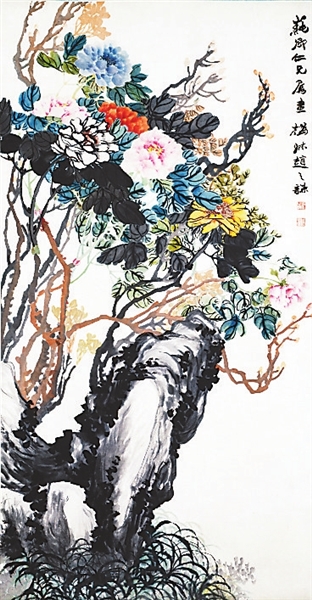

历代画家中画牡丹者多,可真正能淋漓尽致地传达出那种高贵和典雅的却很少。北京故宫博物院收藏有4幅牡丹画,分别是元代王渊的《牡丹图卷》、明代陈淳和徐渭的《牡丹图轴》、清代赵之谦的《牡丹图轴》(如图)。

牡丹花色多,据说有九大花色,各色又有深浅、淡浓之分。工笔因拘谨往往难以传达其奔放;泼墨又因无拘束而难以表现其精细。所以,许多画家用既定的程式和笔法,描摹牡丹形易,达到传神却难。特别是调色,稍不注意便媚俗。赵之谦的这幅《牡丹图轴》,不仅表现出牡丹优雅不俗的特点,还凸显作者孜孜以求的艺术探索精神。

赵之谦(1829—1884),浙江绍兴人,清代著名书画篆刻家。其绘画擅人物、山水,尤工花卉,为清末写意花卉的代表性画家之一,与任伯年、吴昌硕并称“清末三大画家”,对后世影响深远。

该画为纸本设色,高174.5厘米,横90.5厘米。线条粗放古朴,设色典雅明丽,格局博大,为赵之谦典型风格的代表作。在布局上,牡丹有直冲云霄之势,略微倾斜,枝繁叶茂,花团锦簇,上密下疏,对比强烈。

画中怒放的牡丹,花型硕大,姿态丰满,花瓣洁净柔和,层次分明。花旁湖石相衬托,草色深沉,表明牡丹的生长环境。赵之谦敷色擅用红、黑、绿等重色,喜在对比中求协调,使画面浓丽热烈。画中牡丹既有血红、淡紫的,又有粉白、雪白、金黄的,花色丰富,色彩鲜明,雅俗共赏。

在画技上,此作也彰显赵之谦长于分析综合、贯通创新的风格特点,即把恽南田的没骨画法与“扬州八怪”的写意画法相结合,并参以勾线填色之法,同时汲取李复堂小写意的手法,以恽南田设色出之,将清代各花鸟画流派风格统一在凝重沉厚的笔法中,从而创造出新的画风。

赵之谦的绘画还融合金石篆刻技法,笔势流动,笔力雄健,洒脱自如。湖石勾勒圆润,有宽博淳厚之趣;石上点苔富有金石意味,粗放厚重,妙趣横生。画枝用“截枝法”和草书笔法,落笔圆浑滋厚。画上行书落款笔力遒劲,金石韵味浓,体现了赵之谦诗、书、画、印有机结合的特点。潘天寿在《中国绘画史》中评价道:“会稽贾叔赵之谦,以金石书画之趣作花卉,宏肆古丽,开前海派之先河。”

赵之谦自幼读书习字,博闻强识,44岁时任《江西通志》总编撰,后任鄱阳、奉新、南城知县,卒于任上。观其一生,就像这画中牡丹,生长环境恶劣,蜿蜒曲折,最终开花吐叶,绽放风采。牡丹兼具梅之骨、兰之幽、竹之刚和菊之傲,与儒家所提倡的持重、刚正、温润、谦和、包容不谋而合,也与传统文化中的中正、和合等品质追求相一致。赵之谦画牡丹,或许也希望自己能活成一株牡丹。