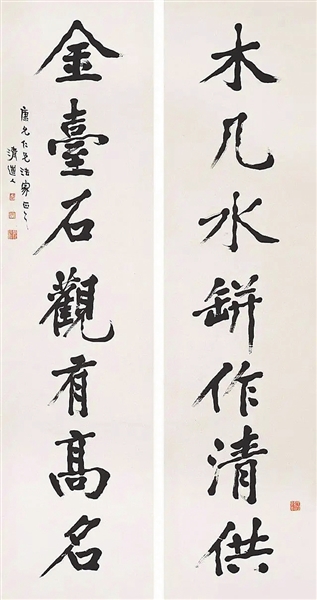

□ 马于强

“书存金石气,室有蕙兰香”,这是古人追求的一种理想境界。什么是书法的“金石气”?“金”指青铜器及其铭文,“石”指各种石刻和文字,“气”则是指气息、趣味。青铜铭文和砖瓦、石刻文字依托金石固有的质感,再辅以历史久远所形成的自然风化和剥蚀,从而形成一种独特的美感,这就是“金石气”,也称“金石味”,它具有一种浑穆气象,呈现粗犷、朦胧、率意、天然、稚拙等意趣。

具有金石气的书法作品,线条富有力度美、立体美和韵律美。正如清代包世臣所言,其结构奇逸丰茂、变化多姿而出之自然;其风格苍劲古朴、骨肉丰美、天真烂漫、神完气足;其丰富的内涵、浪漫的气息,使人百看不厌。书法线条的质朴、结构的稚拙、气韵的高古等均是金石气的表现内容。

金石气的美学内涵主要体现在以下方面。

一是金石气是一种壮美,即阳刚之美。金石文字大多为凿刻或浇铸,笔画常常形成芒角,因而显得笔势突兀而犀利,意气昂扬,气势猛烈,让人感觉有活力、有棱角、有力量。南北朝时期萧衍说:“棱棱凛凛,常有生气。”书法的点划,就像突兀的山峰、山石,显得犀利而有骨力。金石文字中这种精神的美,接近于中国古代美学中所说的壮美或阳刚美,即雄壮、粗犷、豪放,体现了人精神上的刚健和豪迈气概。

二是金石气是一种朴拙美,即大巧若拙之美。和帖学书风所体现的精巧、妍美特点相比,金石文字所代表的碑派书风,体现的是一种朴拙美。书法中常说的老树枯藤之喻、枯笔飞白之运、剥蚀残破之迹、漫漶迷离之美,都是“拙”的美学范畴。宋代黄庭坚说“凡书要拙多于巧”。清人傅山主张“宁拙勿巧,宁丑勿媚,宁支离勿轻滑,宁直率勿安排”“写字无奇巧,只有正拙,正极齐生,归于大巧若拙矣”。拙不是笨拙,而是要打破程式化,创造偶然性,体现自然内在的秩序和节奏。

三是金石气是一种永恒美,即一眼千年的古朴之美。书法家在创作书法作品时运用渴笔飞白追求的那种“万岁枯藤”美感,是一个生动的意象,其外表老辣,内含劲健,看似古拙、苍莽、粗糙,却有一种不加修饰的率真美感。古人之所以喜欢以枯藤作比喻,就是因为其既包含了柔韧的筋力,又打上了时光积累的印记。这是一种具有历史感、永恒感的美。

书法作品中要更好地表现出金石气,一要取法传统,这是学习书法的唯一路径,更是书法具有金石气的重要途径。要从殷商甲骨文、商周金文、秦汉刻石、摩崖造像等文字中吸取营养,丰富自己的作品。二要下真功夫,提高书写技能,不断锤炼点划线条的质量。书法是高度纯粹化、典型化的线条艺术。作者对线条驾驭能力的强弱,决定了线条质感的高低。古人所谓“折钗股”“屋漏痕”“印印泥”“锥画沙”等形象化的、金石气浓郁的线条,正是书家长期锤炼技法的结果。

此外,书写工具对表现书法的金石气也有一定的关系。太薄、太光滑的纸,摩擦力不足,行笔难有迟涩感,线条往往缺乏表现力;太厚、太粗糙的纸,容易滞笔,字无活力。墨的浓淡也应适中,太浓则线条易实、僵硬,太淡则线条漂浮、软弱。用笔速度往往影响线条的质感。运笔迟涩,则线条易得稳重、沉着,然一味迟涩又失神采;运笔迅疾,则线条易得劲利、飞动,然一味迅疾,则易浮滑而失势失态。因此,书法运笔应快中有慢、慢中有快,这样才有助于表现书法的金石气。