朱晨欣 河南日报记者 赵一帆 王 歌

●核心提示

长江潮平岸阔,黄河壮美豪迈。江西与河南,一边是“共抓大保护、不搞大开发”的长江经济带发展理念,一边是黄河流域生态保护和高质量发展的国家战略,两省正乘着中部崛起的东风,站上了更高的起点。近日,本报与河南日报“中部崛起满目新”报道组,共同感受灵动的水、蓬勃的山、向绿的产业和充满幸福感的生活,找寻绿色发展的灵感,共谋永续发展的未来。

今年4月24日,第九个“中国航天日”。神舟十七号航天员乘组从400公里外的太空带来一组祖国河山的美丽画面——

绿色雄鸡昂首挺立,长江黄河如两条丝带缠绕其间。长江行至江西,将中国最大的淡水湖鄱阳湖揽入怀中。九曲黄河则把最后一道弯落笔河南。

江西与河南,一南一北不相邻的两省,却因这江河浪漫,似有着说不清的联系。

一边是“共抓大保护、不搞大开发”的长江经济带发展理念,一边是黄河流域生态保护和高质量发展的国家战略,追“青”逐“绿”的江河两岸,乘着中部崛起的东风,站到了更高的起点上。

碧波东去 江河展新颜

四月的江西九江,烟雨总是诗意般裹挟着一切。

穿过浩荡烟波,巡护船在湖心停稳。王第友从船舱中探出半个身子四下巡视,几只野鸬鹚突然掠过,湖面泛起阵阵涟漪。

这湖,正是中国最大的淡水湖、长江中下游的主要支流——鄱阳湖。它与长江相互补给、唇齿相依。

这人,曾是伴随长江晨昏潮汐30多年的打鱼人,如今他“洗脚上岸”,成为鄱阳湖上一名生态巡护员。

湖还是这片湖,人还是这个人,但过去出湖是捕鱼,现在是护渔。

王第友忘不掉过去那光景。“早些年鄱阳湖的鱼很多,随便一网都能满载而归,有时鱼儿还会自己蹦到船上来。”但后来,捕鱼的人越来越多,鱼却越来越少。

为了缓解长江生物资源衰退,2021年1月1日,长江“十年禁渔”全面实施,鄱阳湖全面禁捕。江西6.8万渔民退捕上岸。庐山市、永修县、湖口县、都昌县建起渔政执法队伍。

从渔舟唱晚到“舟停人歇”,改变的是生活方式,更是发展方式。

四年时光荏苒,王第友记忆里鱼虾嬉戏的场景又重新浮现。白鹭、鸬鹚等水鸟纷纷回归,久违的鳤鱼如约而至,刀鲚种群的数量呈现出喜人的增长态势,被誉为长江“微笑天使”的江豚常常在江面跃动翻滚……

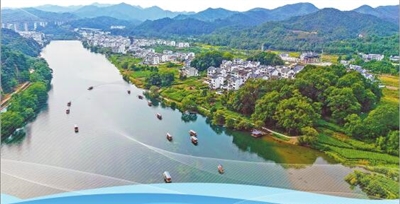

乘着此番美景一路北上,鄱阳湖与长江在湖口交汇,“江湖两色”水线分明。沿着长江干流向上游走,九江城区浮现眼前。

这是长江流经江西的唯一城市,也是万里长江、千里京九、百里鄱湖交汇点。

2023年10月10日,习近平总书记来到九江考察调研,登上琵琶亭远眺长江,并殷殷嘱托:“要从人与自然和谐共生的生命共同体出发,着眼中华民族永续发展,把长江保护好。”

保护长江,“扎紧”入河排污口是关键。长江九江段共有857个长江入河排污口,在建档立卡的基础上,九江市制定精准的整治方案,目前已有820个排污口得到彻底整治。截至2023年底,长江干流九江段10个断面连续6年保持Ⅱ类水质,水环境国考断面优良率达93.8%。

水清,景亦美。在九江城区长江堤岸驻足眺望,数千米护坡形成一道壮观的屏障,静静“卧守”在长江岸边。把岸线腾出来,让岸线美起来,生态修复后的长江两岸成为兼具自然生态和人文景观的城市游园。一江碧水展新颜。

同为大河之畔的河南,风景旧曾谙。

在黄河流域内率先完成钢铁、水泥等重点行业企业超低排放改造,持续推进入河排污口、城乡污水等综合治理……黄河干流水质多年持续保持Ⅱ类以上,500公里沿黄生态廊道鸟语花香。黄河流域孟津段,国家一级重点保护鸟类黑鹳、“鸟中大熊猫”中华秋沙鸭惬意生活。三门峡黄河湿地,从大天鹅迁徙停歇地变为越冬地。

流淌千年的江河,正一如既往地滋养着中华儿女。

生态优先 青山变金山

四月末的婺源,油菜花已过最佳观赏期。但藏在婺源深山处的篁岭,“热闹”仍在继续。

“一年四季景致不同,全年都能体验‘晒秋’。”篁岭文旅股份有限公司董事长吴向阳告诉记者,“去年,篁岭的游客量超270万人次。”

十几年间,从一个半空心村“摇身一变”成为“最美山村”“网红顶流”,篁岭的跨越源于思路的不断更新。

地无三尺平是篁岭最大的地势特点,也是曾经制约其发展的最主要因素。

“交通不便、发展受限,让很多篁岭人选择走出大山,向外追求更好的生活。”吴向阳是婺源本地人,回忆起往事,他感慨万千,“但对城里人来说,这里的古树、梯田、古村落是难得一见的生态文化景观,更是宝贵的旅游资源。”

看问题的眼光变了,短板也变成潜力。

2009年,在县政府的支持下,一系列保护性开发工作在篁岭展开:村民整体搬迁、古村“修旧如旧”改造成民宿、抛荒梯田统一改造为油菜花田……

几年下来,篁岭面貌焕然一新。古村流水唤起城市人的“诗和远方”,依靠层叠地势打造的“晒秋”景致成了金字招牌,应季的民俗活动不断延长旅游的生命周期,篁岭从年头火到了年尾。

曾经离开大山的人纷纷回来了。半年时间,篁岭周边建起百余家民宿,村民们在家门口吃上了“生态饭”。

牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,江西已建设国家级“绿水青山就是金山银山”实践创新基地10个,数量排名全国第四位。建设国家生态文明建设示范区28个,数量居全国“第一方阵”,生态优势正不断转化为发展优势。

不负青山,青山不负。同样坐拥大美河山的河南,在探索“两山”转化的实践中,也收获了“河南路径”。

依托优越的生态资源,栾川“点绿成金”,让传统工矿业地区成功转型,打造出老君山、重渡沟等“网红”景区,“栾川印象”远近闻名;推进生态修复,泌阳“守绿换金”,通过水土流失治理和生态修复,让荒山变果园、沟地变良田,一座山带富了一方民;新县点亮“绿色资本”,立足自然环境和古村人文历史优势,积极吸引社会资本注入,鼓励农民入股村集体经济合作社,形成“自然资源+文化古韵+乡村旅游”的乡村振兴模式……生态财富在中原遍地开花。

永续发展 绿色向未来

浔阳江畔,凭栏远眺,绿色长廊伴着一江碧水护卫着九江市。

这里,坐落着一座国家级绿色工厂、智能制造标杆企业——中国石化九江分公司(以下简称九江石化)。

“希望你们按照党中央对新型工业化的部署要求,坚持绿色、智能方向,扎扎实实、奋发进取,为保障国家能源安全、推动石化工业高质量发展作出新贡献。”2023年的10月,习近平总书记在江西考察时,来到九江石化,留下殷殷嘱托。

进入厂区,绿色低碳真实可感。整个厂区干净整洁,闻不到一丝油污气味。用处理后的工业废水打造的水生态景观区,清波荡漾锦鲤成群。

深入了解,绿色转型融入发展。2012年以来,九江石化累计投入26亿元开展环境保护治理与相关提标改造,并利用清洁生产技术改造传统工艺,在提供清洁能源产品的同时,将污染物深度转化、综合利用。

目前,九江石化外排废水、有控废气达标率100%,固废合规处置率100%。

在发展中注重生态保护,传统“黑色化学”实现了向现代石化产业的转变与过渡。而在景德镇浮梁县,传统陶瓷工业也正焕发出新的绿色生机。

“吃”进建筑废料,“吐”出节能建材。浮梁县先进陶瓷产业园里,正上演着“变废为宝”的绿色“魔法”。

曾经的浮梁县,县域工业基础较弱、产业集聚度不高,发展相对缓慢。面临新时代发展要求,作为国家生态县、国家重点生态功能区的浮梁县决定以“绿”突围。

“陶瓷产业是我们的优势,近年来,陶瓷在新材料方面的应用,让我们看到了转型的机会。”浮梁县委相关负责人告诉记者。

以“绿”为卖点和底线开展招商引资,专门建立环保、工信等多部门联审联批机制,很快,一批绿色先进陶瓷制造企业在这里安家落户,聚沙成塔,传统产业实现升级转型。

同样产业结构偏重,能源结构偏煤,河南也在逐“绿”补链,为传统产业按下转型升级“加速键”。

瞄准产业绿色化、高端化发展,河南省出台重点产业链绿色化升级改造实施指南。2023年,全省355个减排项目落地、1307家工业企业分类改造升级、新增198个省级以上绿色工厂和园区,规上工业单位增加值能耗下降4.5%,绿色底色不断被擦亮。

生态优先,绿色发展。这个不变的理念正带领江西河南一路逐“绿”,共绘新时代中部崛起“满目青绿”的新画卷。