□ 周 颖

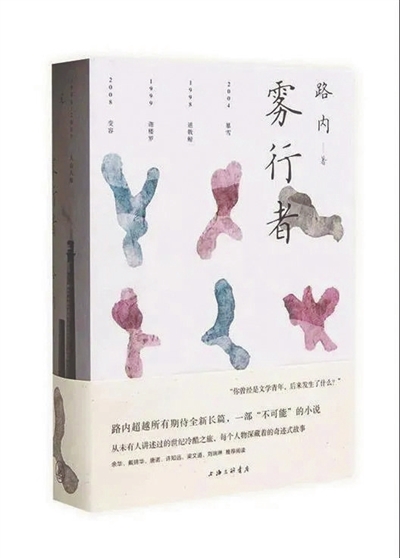

作家路内对现实世界有着极高的参与热情和书写野心,《雾行者》便是他为世纪之交的工业小镇青年绘制的精神画像。

世纪之交,在以“老三线工厂”为代表的工业小镇里,数万人追逐着梦想,小镇成了这群体象征意义上的故乡。

这些青年,成为书中的主角。路内站在了工厂内部,去描摹他们的生存状态及作为个体生命的灵魂处境。而群像背后,是一个成千上万的青年群体,是一个时代的别样缩影。

猪仔是一个年轻的重庆棒棒。在渣土堆成的临时足球场里,猪仔带球、过人、射门,消耗着无处安放的热情。他跑得太快,隔壁厂的人叫嚣着要铲废他两条腿,同厂的人则大喊:“莫铲他,他是靠腿吃饭的棒棒,除了扛包啥子都不会,铲坏了就苦咯。”然后,一群人围观着猪仔结实的小腿,“龟儿子,小腿也出现静脉曲张了,太早咯,自己注意点”。工厂小镇的温存暖意,人性的仁慈饶恕,路内将其一一记录。

和劳伦斯一样,路内也写工业时代,也动用了“踢腾的野兽”相似的比喻。不同的是,在劳伦斯笔下,工业时代机器轰鸣,带着新兴事物必将席卷一切的确定性;而在路内的笔下,“煤矿区是寂静的,在这里沉默作业的人潮里只能听到山涧的湍流声”,沉默工厂里的青春面孔,有太多的驳杂。

全书最出彩的部分是第二章《逆戟鲸》。逆戟鲸的讲述,来自两个文学青年的对话:房东的女儿和临时租户端木云。史前人类沿着海岸线迁徙,与逆戟鲸合作捕猎长达一百万年,远古的记忆刻在了逆戟鲸的基因里,它们保留了对人类的善意。这个意象被端木云写进了自己的小说集《逆戟鲸那时还年轻》。一定程度上,姐姐是端木云生命里的那只“逆戟鲸”,自始至终,无法理解弟弟的写作,却表现出了似乎是基因才能解释的信任。除了意象独特,该章还有着克制但深情的忏悔叙事。从奥古斯丁、卢梭、陀思妥耶夫斯基,到鲁迅、巴金、张爱玲,忏悔叙事——对罪的评判、对人的发现——一直是文学母题之一。《雾行者》也进行了“忏悔”主题的尝试,青年小说家端木云是农民的儿子,却十指纤纤,靠着姐姐的供养念了大学,走出了寓言般的家乡,靠一支笔写进了作家笔会,却因对死去的姐姐的愧疚内心无法安宁。没有人知道他为什么停止写作,周围人看见他孤傲地走进了巨大的厂房里,走向外仓管理员的人生。此外,史诗般的群像塑造。幻想自己是父亲驾驶的宇宙飞船上进行着星际航行唯一乘客的周劭、跑得快的猪仔、滴水不漏的林杰、隐忍的端木芳、初出茅庐满是征服世界野心的“十兄弟”,以及更多过客式人物周育平、丽莎、凌明心……所有人被时代洪流推搡着往前走,不肯放下希望。

《雾行者》还试图厘清以文学青年为代表的年轻人的精神谱系。路内在书中穿插了成序列的作家和作品:卡尔维诺、卡夫卡、弗兰肯斯坦,《天使,望故乡》《八月之光》《复活》……被文学世界滋养长大的小镇青年,何以安放内心,最后的精神原乡又引领他们走向何方?十数年后,周劭与初恋女友、已是调查记者的辛未来重逢。面对那个曾经天真到把自己写的诗歌交给招聘公司的女孩,周劭始终没问出口:“你曾经是文学青年,后来发生了什么?”他问的何尝不是漂泊岁月里的自己?

刘震云在《一句顶一万句》里也曾做出过相似的尝试——叩问中国人“过心”交往背后的精神逻辑。吴摩西一直想要问问离家出走的妻子,那句打动过她的话究竟是什么?《一句顶一万句》没有给出回答。而《雾行者》选择了宽恕命运、与自己和解:周劭和辛未来即将前往南半球寻找麦哲伦星云,端木云在海拔5200米的加乌拉山口同时遇见了中国境内四座8000米以上的山峰。小镇青年是释怀了、蜕变了,还是继续诚实地写作?相信每个读者会读出自己的答案。